深い思考力が要求される今年の福岡県の理科の問題

前回、今年の入試問題について、概括的なことを書きました。

要するに、これはこのパターンといった、思考停止した勉強では太刀打ち出来ないということでした。

テーマの全体像をよく考えて、その意味を理解しておかないと、試験場で立ち往生することになります。

その例をあげましょう。

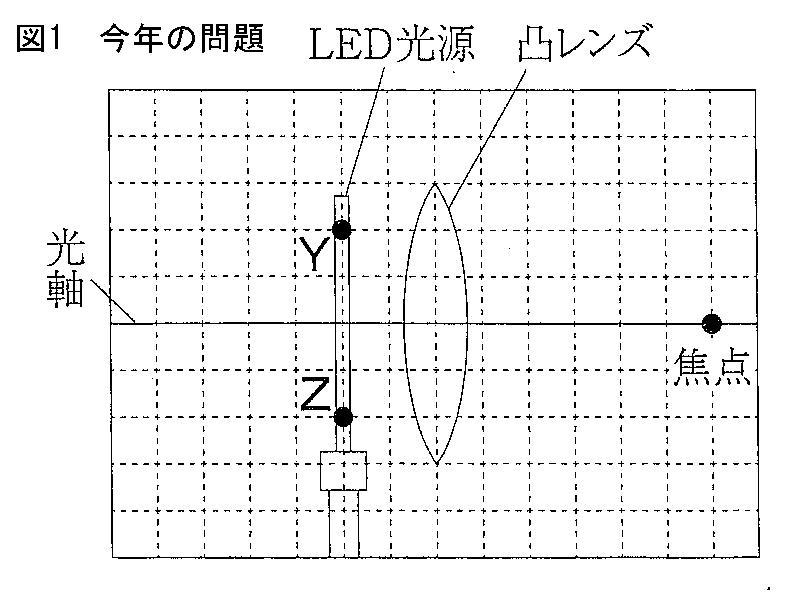

今年の理科の凸レンズの像の作図の問題です。図の位置に光源をおいたとき、出来る像を作図させる問題です。

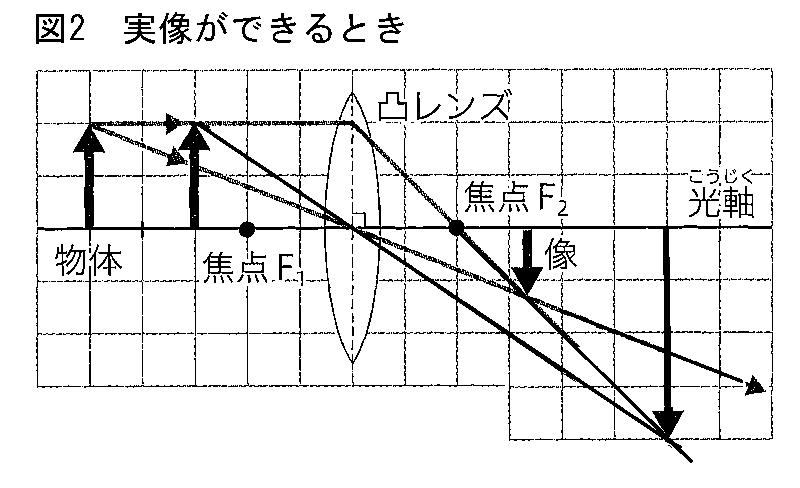

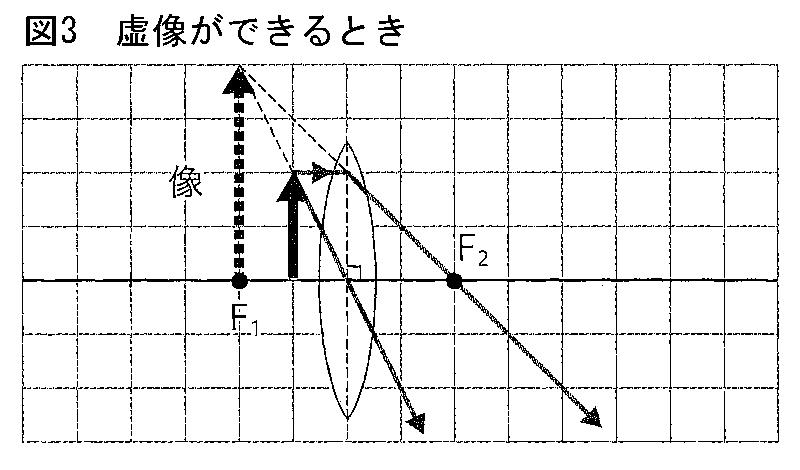

基本は、次の2本の線がひけば、どんな問題でも解けるはずです。

①光軸と平行な線は、レンズ通過後に曲がり焦点を通る。

②レンズの中心を通る線は、直線になる。

この2つの直線の交点で像ができます。

このように物体がレンズの焦点より遠いところにある場合は、2つの直線は、レンズの反対側で交わり、スクリーン映る像が出来ます。→実像

ところが、物体がレンズの焦点の内側に来たら、2つの直線の交点は、レンズの物体側になりこれを虚像といいます。

上の図のように普通は、物体の上部の1点から出る光だけで作図すればよいのですが、

今年の問題は、2つも点があります。

パターン理解している生徒にとっては、どうしていいか混乱したことでしょう。

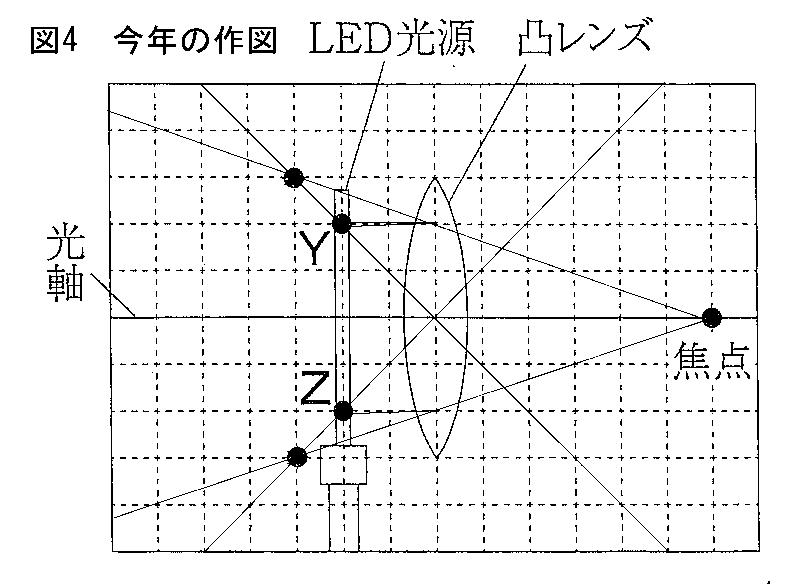

でも、2つの線をひく、という原則を理解していれば、Y,Zの両方のから、それぞれ線を引けばいいことを思いつくはずです。

どうでしょうか。

他に、太陽の動きの図を問う問題も、秋分の日は、真東から真西という原則の意味が理解されていなければ、南半球のシドニーや、北極での動きは難しかったのでないでしょうか。