「塾に通っているけど

成績が伸びない。」

「やってるけど、

壁をこえられない。」

お子様の勉強上のお困りごとについて育アカでは、経験40年の教室長が、お子様の現状をお聞きし、これまでの豊富な指導事例をご紹介しています。

時間をかけて、粘り強く教えれば誰でも成果が出ます。勉強のお困りことがおありの方は、入会にかかわらず一度ご来塾ください。

成績が上がらない原因は様々ですが、大きくは次のようなことが言えます。

集団塾では、

① わからないうちに先に進んでしまう。

② 質問がしにくい。

個別塾では、

① 練習する時間が足りない。

② 教わる教科が1つか2つ。

などです。

また、なぜ勉強しないといけないか理解できていない子や、何らかの原因で自信を失い「勉強嫌い」 になっている子も少なくありません。

その子本来の力を発揮させるために必要なことが、2つあります。

まず第一に、 内容が本人のレベルにあったものであこと。

そして、それを出来るようになるまで くりかえし練習させることです。

育アカでは、ノートの書き方やテストのやり直しのしかたなど勉強の仕方を基本から教えます。

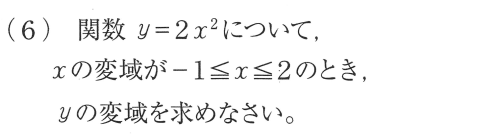

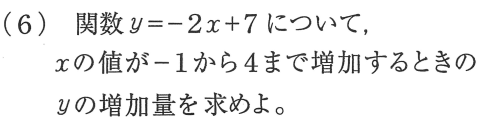

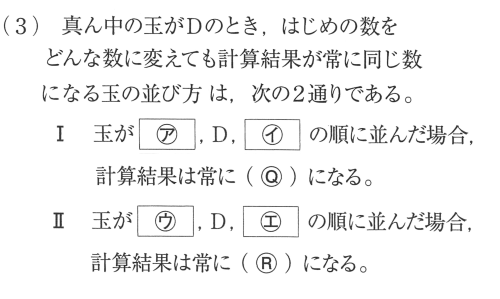

さらに、 勉強しやすい教材をたくさん作って、生徒たちに、それぞれの弱いところを集中的に取り組ませます。

勉強中にわからなくなったら、いつでも質問することが出来ます。

このようにして勉強の仕方を身につけると、結果として学力がアップし、自分への自信もついてきます。

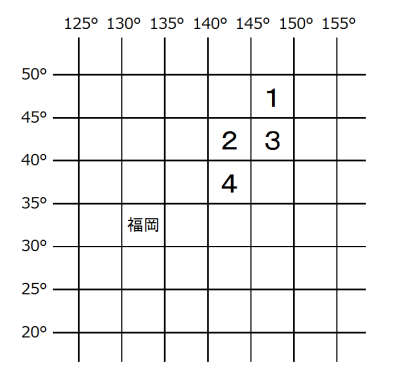

定期試験で400点前後だった生徒が第4学区最難関の福高や香住丘に挑戦し合格する、このようなことが奇跡でなく毎年起きています。

勉強のやり方を変えるだけで、子供は積極的になります。お子様の成績に不安などありましたら、ぜひ一度ご相談下さい。

無理な勧誘は一切行いません。