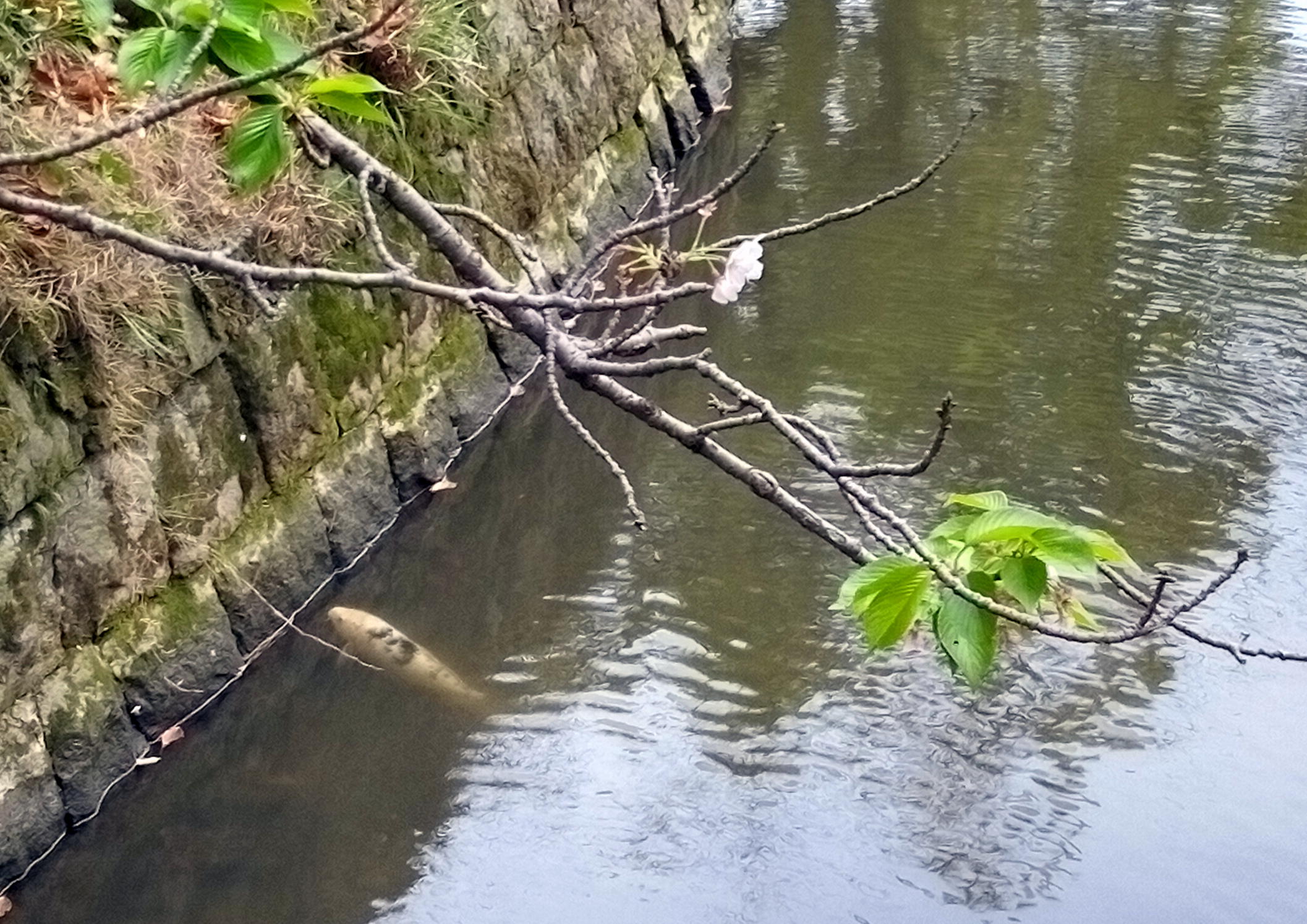

桜の終わりに

桜が一輪の残っていました。池には鯉。

梅にウグイスならぬ、桜に鯉。

昨日は、渡り鳥のカモも来てました。

昔の人が見ていた桜は山桜で、私たちが普通に桜と言ってるソメイヨシノとは違います。

そして、現在の私たちは、は満開の桜を楽しんでいますが、平安貴族は散る桜にこそ心を動かされたようです。

久方の 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ 紀友則

言葉の調子がいいですよね。

紀友則は平安中期の人で、紀貫之のいとこ。古今集の編纂にも参加した歌人ですが、この歌は当時はあまり評価されなかったとか。

鎌倉時代になって、新古今和を編纂した藤原定家が、再評価して、百人一首にのせたのだと言われてます。

和歌について、卓越した審美眼を持つ白洲正子(1910-1998)は、著書『私の百人一首』で次のようなことを書いています。

「しづ心なく」から、「爛熟した王朝の文化に、ひたひたとしのびよる不安な影がさすように思う。」

「定家の気持ちを想像すると、音もなく散る花に彼らの運命が象徴されているように見える」として、

桜が散るときに感じるはかなさ、「この歌の美しさはそこにある」と。

調べてみますと、藤原定家は1161年の平安末期に生まれています。

鎌倉幕府成立1192年(近年は、守護・地頭を設置した1185年説が有力)には成人になっていますから、まさに貴族社会の没落を身をもって体験した人。

こんな背景を知ると、音の調子がいいだけと思っていた歌が、とても味わい深いものになります。

知らなかったことを知るのはとても面白いもの、勉強の面白さはそこにあります。

そんなことを生徒たちに伝えたいと思っています。